Le dernier bar de la dernière brosse

- Cristina Moscini

- 6 sept. 2025

- 6 min de lecture

Mon nouvel appartement est à moins de deux cents mètres du bar où j’ai pris ma dernière brosse. Ma dernière brosse remonte à plus d’un millier de jours. Elle fut suivie d’une dernière marche de la honte après le dernier last call, à la presque aurore, le nez plein de coke et le cœur plein de dégoût, où par faute de taxi j’essayais de rentrer chez nous à pied, sans avoir la capacité cognitive de reconnaître le chemin de retour d’où je restais à ce moment-là. Une marche de plus de deux heures qui n’aurait dû prendre qu’une trentaine de minutes, trébuchée dans le frette impardonnable de cette nuit de début mars en 2020.

Je me revois, en coupe-vent à motif d’armée au zipper brisé, leggings noirs troués de mites, pu une estie de cenne, à greloter et renifler, écoeurée de ma vie comme je ne l’avais jamais encore été. J’avais frette, j’étais épuisée, j’avais le goût de pleurer de rage de comment je me trouvais l’état misérable, absurde et décousu. Mais brailler, je ne faisais pas ça. En dépendante, en alcoolique, les larmes, ça s’avalait bien souvent avant de les faire couler au grand jour, la tête relevée. Les larmes que j’avais s’appelaient de la bile et je ne savais que les pleurer jaunes dans l’émail blanc des cuves des toilettes quand je sortais veiller.

C’était une soirée karaoké qui n’avait pas levé, je pense que j’ai même chanté une toune d’Amy Winehouse. J’ai dû la roter, en fait. Ma chum de fille en visite qui m’accompagnait et qui buvait par plaisir et pas par passion comme moi était présente, mais au point où j’en étais rendue, j’opérais sur une dimension complètement différente. Je ne focussais que sur le prochain verre à boire qui n’arrivait jamais assez vite, même si j’en tenais déjà un dans chaque poing, un gin double et une draft pas chère qui goûtait le métal. Puis on se greffait à des groupes de buveurs, une diversion sommaire pour masquer mon obsession de soif létale. Et je me sifflais un après l’autre ces verres sans avoir de fond.

Des fois je partais dégueuler, je coupais la conversation avec un des visages anonymes avec qui je partageais mollement les balourdises d’usage, et je revenais m’échoir sur mon siège encore tiède, pour continuer à boire, lapant jusqu’au désert pour n’y laisser aucune trace de gorgée, exposant mon désir opaque comme du verre. Je jacassais sur tout et sur n’importe quoi, rendue experte de la surface. Chroniqueuse d’incohérences accumulées. Spécialiste du vide. Diariste de l’insipide. Omoplates courbées, tête baissée, j’ignorais le mal de ventre qui me déchirait maintenant au quotidien. Vive brûlure qui se manifestait à chaque avant-midi, coïncidant à quand je commençais à boire. Je ne portais que des vêtements amples ou extensibles, tant l’inflammation de mon corps me donnaient une silhouette distendue et flapie comme un signal d’alarme que quelqu’un ayant moins soif que moi aurait commencé à écouter bien avant.

Plus le temps s’étire et m’éloigne de ce soir-là, plus ça me semble souffrant. Dramatique. Porteur de cette grande décision que j’ignorais pendant et qui s’en serait suivie. Mais cette dernière brosse n’avait rien de spécial. Et c’est peut-être justement sa presque spectaculaire morosité qui m’aura donné le cran d’enfin arrêter de consommer. J’avais trouvé cette fois-là, l’ultime confirmation, que plus jamais rien de bon ne se passerait après trois heures du matin.

Plus de mille jours plus tard, je repasse devant ce bar. Je vois son affiche en plein jour avec son néon éteint, accumulant une petite neige de saison. Inoffensive. J’avais pourtant adoré ces bars où je pouvais me dévisser comme ça, seule, accompagnée, soûle, abandonnée, à moi-même. C’était s’assoir dans la salle d’attente de l’enfer. Pas que dans les limbes, vraiment, une salle d’attente, comme dans Beetlejuice. Un verre à la main comme un ticket qu’on vous tend à l’entrée avec un numéro de série jusqu’à l’éternel. Une ambiance enfumée pas toujours désagréable qui étouffe comme un gaz sans qu’on s’en rende compte. Une petite musique qu’on ne remarque plus, entourée de personnages qu’on ne voit pas tous les jours. Des monstres démasqués de la conduite sociale, des créatures martyrs que la vie a trichée, des curieux qui n’ont pas encore succombé au point de non-retour de l’infamie tant tabou du boire jusqu’au bout.

De vraiment vivre et intégrer la vie de bar, c’est de voir tout ça et tous ceux balafrés de cette blessure imperceptible sur leur chair physique.

Combien d’années, combien d’heures ai-je passé, les pieds ballants, les coudes vissés, le foie meurtri, à ces comptoirs enregistrés ?

On pourrait théoriser combien d’heures ai-je perdu ?

Certainement échangées contre quelque chose, ces heures... Contre quoi, toutefois ?

Toutes les fois où j’ai pensé à l’alcool, toutes les fois où j’en ai vu, son effet sur les autres dès l’enfance, puis sur moi à l’adolescence, toute cette monomanie, cette lubie. Tous ces drinks versés, avalés, payés, renvoyés, empruntés. Tout le vinaigre sur ma langue et tout ce pétillement d’amertume sur mon foie, à chaque maudite câlice de gorgée.

Et même sortie du tonneau perfide, je continue d’ajouter au nombre d’heures investies sur l’alcool en pensée, faisant l’élégie de par quoi je viens et venais de passer. Ces heures, ne sont pas terminées si je continue encore aujourd’hui, de les échanger. Les aurais-je alors échangées un peu contre la paix d’esprit que j’ai maintenant, de pouvoir passer devant des bars où j’ai tant vomi, aimé, frenché, bu, roté, fêté, déprimé ? Ce serait une paix d’esprit achetée sur vingt ans de consommation chevronnée et chaudronnée, mais une paix d’esprit quand même.

Par la fenêtre de ce bar, je vois les affiches des spéciaux en cours, les petites salières et poivrières aux tables, les menus des drinks plastifiés, les annonces de soirées thématiques à venir. Je sens l’odeur des murs à travers la vitre. Le cuir craquelé des tabourets derrière mes cuisses. Le picotement acide sur mes coudes accotés sur le comptoir fraîchement frotté avec une vieille guenille. L’odeur dans mes narines des pastilles d’urinoir qui balaie vers moi à chaque fois que quelqu’un sort des toilettes. La basse mal calibrée des speakers et la playlist constituée de Nickelback, de Creedence Clearwater Revival et de Sheryl Crow. Le rire tonique des habitués et l’aftershave piquant des vendeurs de drogue qui reviennent aux quatre heures. L’huile à bronzage tropicale et la chique de gomme fruitée d’une barmaid. Les cernes épais des bonhommes aux machines hypnotisés par les chansonnettes déclenchées à force d’appuyer sur le bouton à répétition. Les filles comme moi qui perdaient leur vie de façon consentante et pesante. Des chutes libres, qui laissent du tip en buvant leur dernière piasse. Le spectacle de ce que j’avais choisi de manquer.

J’apprends, au fond de mes prunelles, que le paysage, il peut toujours changer et il en revient à nous de trouver comment en décrire la poésie nouvelle, pour y trouver pas moins que notre sauvetage.

Si j’avais un conseil pour ceusses qui passent par là, ce serait de se trouver de la compassion pour l’ancien soi.

Parce qu’aujourd’hui, même quand j’ai les bleus, le gouffre sous mes pieds ne sera jamais si profond que l’abysse qui chatouillait mes chevilles, chaque fois que je choisissais de m’assire, sur un tabouret de cuir, collant de toutes les bières qui m’enracinaient dans ma misère hors du temps, hors des sens, hors d’espoir. À jeun, on marche enfin sur une surface plane au rythme qu’on se choisit, avec même du temps pour s’arrêter écouter le vent qui fait les feuilles des branches des arbres chanter, et voir les christies de lilas fleurir au milieu des mois de mai.

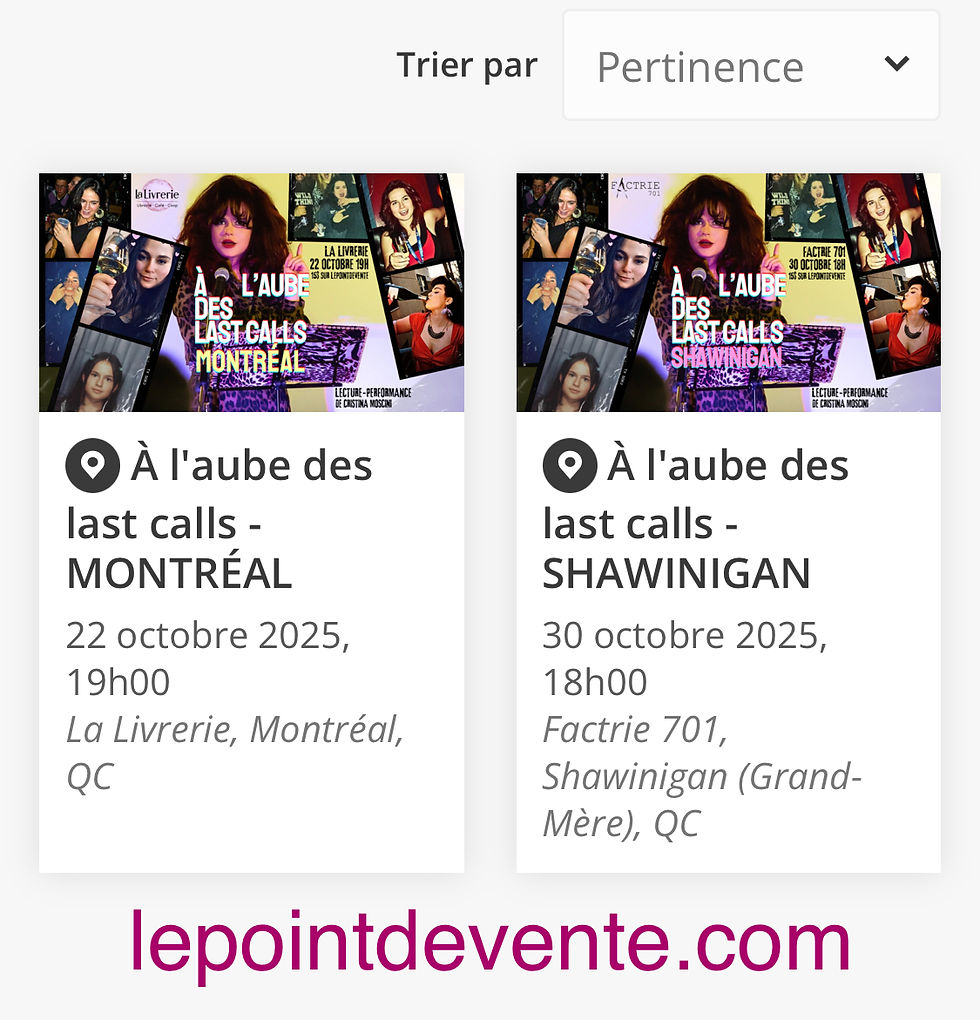

À L'AUBE DES LAST CALLS

À l'aube des last calls, c'est une une chronologie vers et hors les comptoirs de bars récité de façon bien simple par moi-même dans un partage littéraire et authentique.

Encore tabou, l’alcoolisme féminin n’est discuté à ciel ouvert que depuis peu. Avec un humour tranchant et une absence de censure, le spectacle comporte des nouvelles autobiographiques de mes premières brosses à Québec dans les années 2000 jusqu'à la clarté de sa sobriété sur la promenade de la rivière du Saint-Maurice dans les années 2020... Les billets sont disponibles à 15$ sur lepointdevente.com.